好きな方について書くだけに筆が慎重になり、書いては寝かせてを繰り返すうちに年を越しました。

記憶が遠く彼方へいく前に言葉にしないと!

前回は2024年2月に初めて遠矢山房へ訪問したときのことを書きました。

今回は11月の日帰りイベントに参加したときのことです。

遠矢山房では季節にあわせたイベントが開催されており、ひとつのイベントで3〜4日間、一日4〜6人のゲストを迎えて寿木さんが嗜好を凝らしたお料理や催しを楽しむことができます。

2024年は6月に梅収穫会、9月に月見会が開催されていました。11月に私が参加した会は題して

「どこよりも早い忘年会、万歳、おばんざいの会」

はい、2024年のアレコレ忘れて万歳しましょう✨沖縄旅行に続く厄落とし行事。お清めのような気持ちで行ってきました。

♦︎♦︎♦︎

山梨へは前回と同じく電車で向かいました。車窓から見える山の木々は紅葉が始まって見事な景色🍁自然と胸が高鳴ります。電車を降りてバスロータリーに向かうと寿木さんの著書を手にして立っている方が!お声がけするタイミングで同時にもう一人近づいてきた方がいて、3人で初めましてのご挨拶。お仲間に会えて嬉しくなります☺️

遠矢山房に到着すると、スタッフのTさんが出迎えてくれました。2月は仔犬だった愛犬のブンちゃんが大きくなっていてびっくり🐶異空間の入り口たる重厚な佇まいの玄関扉をくぐって中に入ると、2月の記憶が一気にフラッシュバックして、束の間ノスタルジーな心地に浸ります...🌱

玄関土間に飾られたくわいの画。くわいは英語名で"arrowhead"

矢を意味するarrowが入っています。

「お久しぶりですね、ようこそ!」とふくよかな笑顔の寿木さんと再会。今日は胸元がシャープなVラインカットの白いのドレスに赤いリップがよく映えて潔い美しさです✨先に到着されていた方々とご挨拶を交わして着席。「さぁ始めましょう〜!」とオーナーの一声でおばんざいの会の始まりです。

♦︎♦︎🍷♦︎♦︎

会の献立は山梨の新酒やワインに合うように寿木さんが考え抜いたおばんざい料理の数々でした。

一部をご紹介します。

乾杯は、一番だしに番茶をいれて5色のあられを浮かべた五福のだし番茶で。

おばんざい料理に欠かせない出汁巻き。お酒に合うよう何度も試作を重ねた一品でその名も玉子矢喜。遠矢山房のモチーフである矢形にカットされています。ぬま田海苔で食べる手巻きも最高でした。

野菜のふろふきに柚子バター味噌を添えて。硬さと大きさが絶妙なバランスで仕上げられた野菜(カリフラワー、かぶ、里芋)に、こっくりした味噌が良く合います。串に刺したのは簡単で冷めないうちに食べられるからだそう。寿木さん曰く、ふろふきは熱いサラダ🥗なるほど!

具材は薄く切った大根のみのすき焼き。『土を編む日々』で読んで食べてみたかったレシピのひとつです。大根と牛肉だけのシンプルな組み合わせですが、大根から出た水分が肉汁の旨味を吸って無言になるほどの美味しさ✨

写真の右手前に写っているのは赤ワインが注がれた盃です。薄さと大きさが口の形に沿って飲みやすいからと盃を選んだそうですが、盃を持つ女性の仕草が綺麗に見えるのがお気に入りだそう👄

会で出していただいたワイン。右端のガラス容器に入ったコルクはこれまで遠矢山房を訪れた方と乾杯した本数分あります。どこまで増えるのか...!?

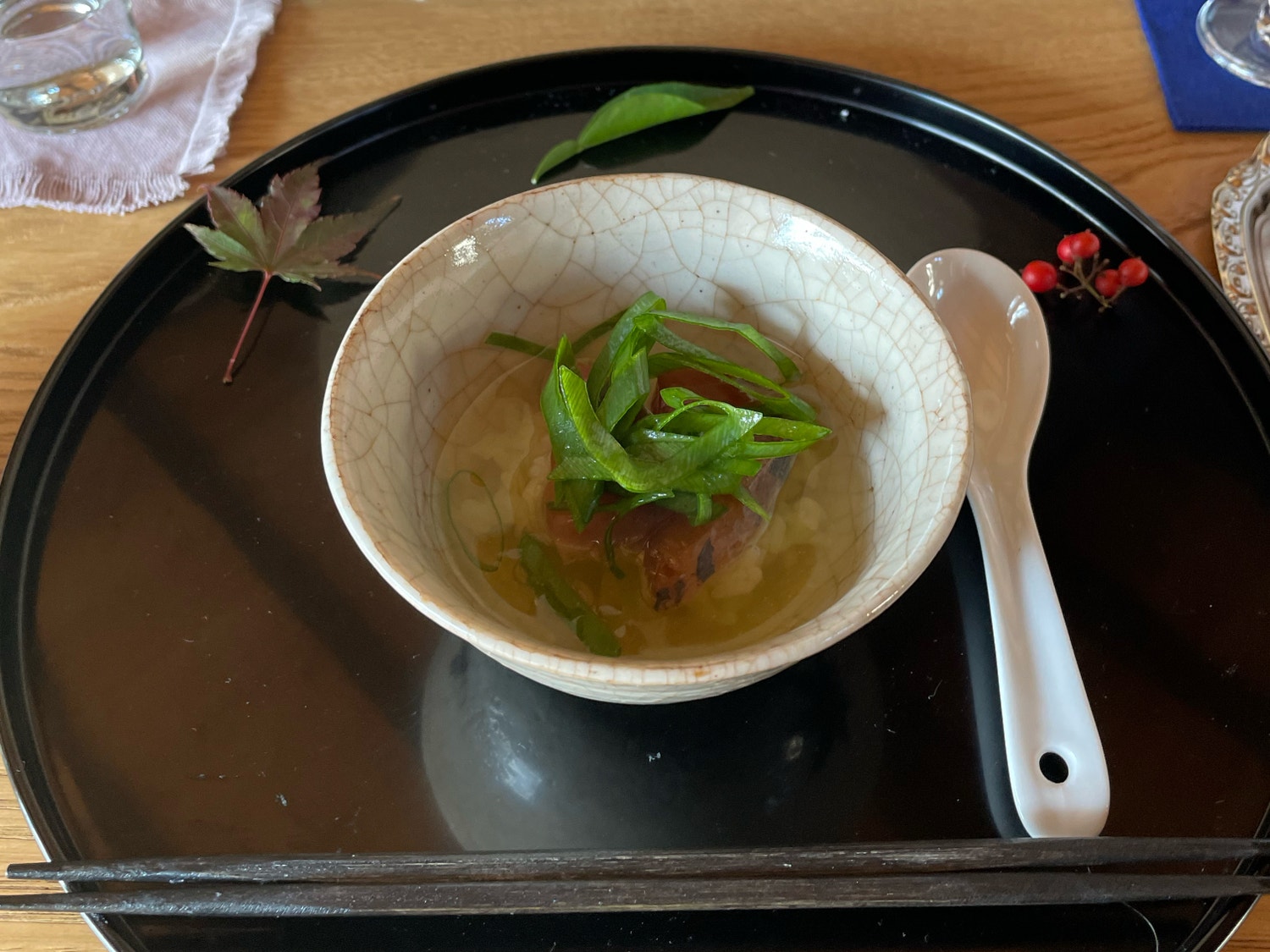

コースの締めに九条ねぎのお茶漬け。一杯目はお刺身、二杯目は九条ねぎのかき揚げで二度美味しく。揚げたてのかき揚げが半分煎茶にしみて美味しいのなんの...!!!

デザートは遠矢山房の庭の木から採れた柚子の皮におまんじゅうを入れて蒸した柚子まんじゅう。

山房定番の甘味です。

和室に移動して寿木さんも着席、皆で歓談タイムになりました。イベント最終日ということもありホッとしたご様子。蒸篭の湯気と温かいお抹茶、和室で足を崩して座ると一気に空気が和みます🍵

今日の掛軸は「壺中日月長」(こちゅうじつげつながし)。壺の中に入ったような時間を過ごしてほしいと思って選んだとのこと。「壺の中」という表現が遠矢山房にぴったりです。

♦︎♦︎🍵♦︎♦︎

この日に参加したゲスト5名は全員女性でした。料理はどれが一番印象に残ったか、それぞれが最近夢中になっていることなど会話が盛り上がります。会社員、主婦、はるばる静岡県からお越しの方など、バックグラウンドや住まいは様々でしたが、共通しているのは寿木さんが推し!という点。あのエッセイが好き、このレシピといえば寿木さん!など、推しを囲む会に静かな熱気が潜んでいました。

寿木さんもご家族のことやこれまでに迎えたゲストのこと、2025年に出版される書籍や活動の予定など色々なことをお話してくださいました。その中で、ご自身の幼少期の体験がきっかけとなって最近取り組みを始めたことのお話があったのですが、それを聞くうちに寿木さんがあるサイトに寄稿されたエッセイを思い出しました。そこに綴られた内容は見事に自分軸を照らした内容で、遠矢山房での様々な試みは人生の根っこにある原体験に重ねた挑戦なのかもしれないと感じさせるものでした。

『楽天的な孤独』

うっかり生を受けた存在は自由だ。家を継ぐ必要もなく、歳の離れた姉たちにはすでにそれぞれの世界があり、遊び相手になってくれることはない代わりに争いもなかった。母は忙しく働いていて、私はいつもひとりで、このひとりの寂しさの中に心が育つ大切な栄養があった。

5人姉妹の末子だった寿木さん。様々な発信の根幹には生まれ育った富山の面影を感じますが、楽しい思い出よりもどこか寂しさが勝るように感じていました。寂しさ=悲しさを勝手に想像していましたが、このエッセイを読んでそれは大きな勘違いだったと気づきました。実際に寂しい思いをした経験もあったと思いますが、孤独は寿木さんの内面の成長を豊かにし、その中からすくい取った要素のひとつひとつが今の寿木さんに繋がり、ご自身の中できちんと折り合いがついた経験値となっています。

そして、私が寿木さんと遠矢山房という場所になぜ心惹かれるのか、少し分かった気がします。ひとりではなかったけれど孤独の中で心を育てた人は、その寂しさも愛しさも知って、誰もが孤独に没入できる世界観と場所を作っているからなのかもしれないと。今の私にとって孤独とは何の仮面も必要としない、そのままの自分でいられるとほぼ同義です。思えば寿木さんのエッセイが好きなのも、自分の人生は自分のものであるというメッセージ性にエンパワーされているからで、遠矢山房へ訪れることも私だけの宝物みたいな時間です。

エッセイは世界を変えはしない。私が生きている世界線をどうだ美しいだろうと示す、ひとりよがりな投げかけである。感動も怒りもひとりで書く。その孤独に耐えられるか。孤独まで愛せるか。それは自分を愛することであり、それと同じくらい、人の孤独を尊重していくことなのだと思う。

エッセイは世界を変えはしないと書いていますが「私の」「誰かの」世界は確実に変えています。

そして暮らしと地続きの日々の風景から何が書けるか、どんなもてなしができるのか、常に考えて手を動かしている、私はそんな寿木さんの姿に惹かれているのだと思います。

会話の中で「執筆はバッターボックスに立つのと同じ」とお話されていたことが心に残っています。打たなければ次の打席はない、と。なんだかんだ言いながらも東京で会社員をしている私にはピリッと滲みる言葉でしたが、これも寿木さんが愛する孤独のひとつなのかもしれません。

♦︎♦︎♦︎

帰り際、ひとりひとりの背中に火打石を打って見送っていただきました。パチッと弾ける火花の音を聞いて外に出ると、まるで忘年会と初詣を同時に終えたような心地に✨駅までご一緒した方々は電車が来るタイミングでそれぞれの席に散っていきました。誰も連絡先を交換しようとせず、またここで会いましょうね!と言って別れたのが清々しかったです。帰りの電車でもたっぷりと余韻に浸りながら東京に戻りました。

さて、次の遠矢さん詣はいつにしよう?早くも次の計画がはじまる一年の初めです。